|

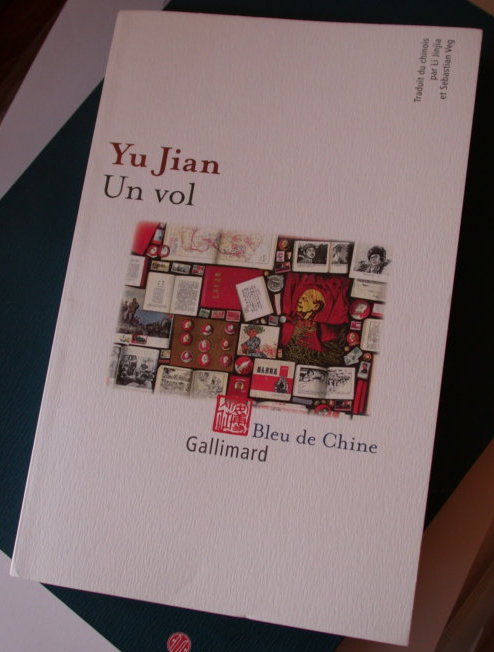

昨天,我的长诗《飞行》在巴黎由法国迦利玛出版社出版上市。此诗写于14年前。首发于《花城》和台湾《创世纪》。法语本的翻译者是 李金佳和Sebastian Veg,他们翻译了近两年,与我写诗的时间相当,《飞行》也写了两年多。十四年过去,中国发生巨大变化,我在诗中的预言一一应验,我并不想当先知。“故国神游,多情应笑我,早生华发”。昨夜重读罢,怅然。再次发表,以纪念。诗长,分两次登载。

——载自于坚博客2010年4也13日博文长诗《飞行》

飞行

于坚\

在机舱中我是天空的核心在金属掩护下我是自由的意志

一日千里我已经越过了阴历和太阳历越过日晷和瑞士表

现在脚底板踩在 一万英尺的高处

遮蔽与透明的边缘世界在永恒的蔚蓝底下

英国人只看见伦敦的钟中国人只看见鸦片战争美国人只看见好莱坞

天空的棉花在周围悬挂延伸犹如心灵长出了枝丫和木纹

长出了白色的布匹被风吹开露出一个个巨大的洞穴下面

是大地布满河流和高山的脸是一个个自以为是的国家嗳昧的表情

历史从我的生命旁后退着穿越丝绸的正午向着咖啡的夜晚

过去的时间在东方已经成为尸体我是从死亡中向后退去的人

多么奇妙我不是向前面向高处在生长中活着

而是逆着太阳向黑夜向矮小的时间撤退

而我认识的人刚刚在高大的未来死去佤族人董秀英

马桑部落的女人一部史诗的作者日出时在昆明43医院死于肝癌

现在我是有资格谈论死亡的人因为我将要降落的机场死亡尚未开始

在飞机的前方我不认识任何一具由于食管破裂而停下来的躯壳

都惦记着自个的旅行袋心不在焉地看些有字的纸关照着邻坐的女孩

脸孔凑近小圆窗朝机舱外面看看太阳照常升起天空无际无边

一只只想法一致的脑袋晃动在座椅的边缘兴奋地盼着起飞

谁会有如此大逆不道的念头一个烂蘑菇的念头

世界啊你不要离开大地黑夜啊

不要离开那些火把道路啊你不要离开遥远

让我在落后的旧世界里辛劳而死

让我埋在黑暗的大地上让我在昆虫中间腐烂

让我降落的非洲的烂泥浆里尾随着一头长满虱子的豹子

走过爬满蜥蜴和荆棘的岩石

“哦那是诗人的病这样想才会与众不同!

过几分钟再笨重的念头也要飞起来进入失重状态。”

起飞离开暴乱和瘟疫离开多雪的没有煤炭的冬天

旋转在一个长管子的中心红烧的罐头肉

穷诗人的海市蛰楼一座移动的天堂云蒸霞蔚……

离开土著的一切陈规陋习一颗射向未来的子弹

就要逾越时间的围墙就要逾越二流的日子

凭着这张一千美元的机票美好的生活就一览无遗

有人就要用玫瑰去比喻她的母亲

有人就要当上一个纯洁的天鹅饲养员

“我想那美妙的空中定然有美妙的街市

街市上陈列的一些物品定然是市上没有的珍奇”

心比一只鸟辽阔比中华帝国辽阔

思想是帝王的思想但不是专制主义

而是一只在时间的皮肤上自由活动的蚊子

在一秒钟里从俄国进入希腊从大麻到天使

从织布机到磁盘从罗布·葛利耶到康德

从切·格瓦拉到老子我的领域比机器更自由

刚刚离开一场革命的烙铁就在一颗玉米的根部

观察蚂蚁或蚂蚁看到的蚂蚁

我可以在写毕的历史中向前或者退后

犹如将军指挥士兵向清朝以远会见阮籍

在民国的南方转身发现革命的内幕国家的稗史

越过新中国的农场看到工业的胸毛

我可以更改一个宦官的性别废除一个文人的名次

我可以在思维的沼泽陷下去扒开烂泥巴一意孤行

但我不能左右一架飞机中的现实

我不能拒绝系好金属的安全带

它的冰凉烫伤了我的手烫伤了天空的皮

从前女妖的一只歌谣巨人的一只独眼

就可以把流放者的归乡之路延长四十年

英雄在海上经过一场风暴同时也穿越了惊涛骇浪的一生

当王者尤利西斯仰望上苍天似穹窿笼罩四野神的脸露出云端

诸神的飞毯啊令他感动令他敬畏令他恐惧令他跪下来四肢抓着岛屿

肢解时间的游戏依据最省事的原则切除多余的钟点

在一小时内跨过了西伯利亚十分钟后又抹掉顿河

穿越阴霾的布拉格只是一两分钟在罗马的废墟之上逗留了三秒

省略所有的局部只留下一个最后的目标省略彼得堡这个局部

省略卡夫卡和滑铁卢之类的局部省略西斯廷教堂这个局部省略

恒河和尼罗河之类的局部美索不达米雅平原和希腊之类的局部

“因为这些翅膀不再是飞翔之翼只不过是用来拍击空气”

每个人都彬彬有礼笑容可掬不再随地乱吐不再胡思乱想

生命已经在未来的热水带中封闭贵金属的墙壁不透风的试管

消毒完毕作为成品中的一员 你不必再费心或者恶心

“抓紧了啊于是我们冲下去”

牛奶儿童胸肌男子时装少妇快青年和慢老人亮女们的指甲在飞

暖气座椅可以自由调节时间一到配制的营养自动送到

小姐们都是模特儿标准空心的微笑容光焕发

不爱也不恨“先生要茶还是咖啡?

女士,这里有今天的金融时报。”

目标十分明确地面有雷达导航

公主的大脚丫会舒适地进入合脚的水晶鞋

新世界在时间前面恭候着诸位像一位功德圆满的绅士

他会用一把牛肉刀片将你从贫民窟刮下来

再用一把奶油扳手把你在大面包上拧紧

“它寻求什么在遥远的异地?

它抛下什么在可爱的故乡?”

一个人一生可以经历三个时代使用三种辞典

一个城市可以三次成为建筑工地三次天翻地覆

今天有什么还会天长地久?

有谁还会自始自终把一件事情好好地做完?

一座大教堂在安特卫普用了两百年建成

另一座在巴黎在三个王朝的兴亡中施工

无用的天坛高踞中国北方的大野辉煌的琉璃瓦

恍兮惚兮令时间虚无令永恒具象

但另一个天坛谁还耐心去造?

瞧瞧大家在想些什么“我没有时间。”

争分夺秒日异月新一天等于二十年

从右派到左派从破旧立新的造反者

到为家具的式样苦思冥想的小市民

从长辈到不懂事的小孩子都害怕自己过时

与辽阔无关的速度没有未知数没有跋山涉水的细节

所谓飞行就是在时间的快餐中坐着原封不动

静止的旅途不能跑不能躺但可以折叠“我们想着钥匙”

从这一个位子到那一个位子从这一排到那一排

从这一次正餐到另一次正餐从这一次睡眠到下一次睡眠

从这一次小便到另一次小便从这一次翻身到另一次翻身

预订的降落预订的出口预订的风流事与灾难预订的

闲聊和午餐预订的吉利数字和床位预定的感冒和头痛

在预定的时差中被一个高速抵达的夜晚押解入境

当你在国王的领空中醒来忽然记起你已经僵硬的共和国膝盖

B座王大夫是一个好同志原装的副处级五十岁获准外运

小医生一向在大医院做事在星期一想象一朵红红的玫瑰比配制

糖尿病的药剂更得心应手天天对女患者说什么“在远方,

有一座岛屿会唱歌;在远方,红鬃马伏在月亮背上……”

一生都在打听风流韵事扯谎成性的老丈夫

逼着他说假话的黑暗王国不是专制主义是他爱人

一九六六年他没有遇上婊子而是遇上了广场上的女青年

所以他最害怕的事就是柔软他可以想象各式各样的手淫

但他的手已经贡献给组织只能用于不临床的手术

他有些发霉的愿望在阿姆斯特丹他要看看

运河上的妇女就是摸一摸也比寤寐思之要好啊

地面目标接近的时候他脱掉了工作服具体的叛徒

才发现的他的海绵体是有思想的太贵了太贵

从倾向到前列腺隔着五十个荷兰盾

来自过去在一条河流的时间中

我获得了基本的智慧在南方的公寓里

我曾经像道家那样思考想得多说得少

窗外是桉树和柳树树上住着乌鸦天空有白云和乌云

“我欲乘风归去又恐琼楼玉宇高处不胜寒”

犹如列子随着秋天我曾在大地上御风而行

骑着树叶造成的黄鹤降兮北渚落彼洞庭

“高飞兮安翔乘清气兮御阴阳”

约翰的便条上写着布鲁塞尔有两个机场你要在中间的那个下去

陌生的国家我看不出弗莱芒语的机场与汉语的机场有何不同

我只知道天会下雨风会在大地上流动岩石会出现在山上

我只知道河水会流鸟在天空海在水里城市的尽头会出现原野

我只知道出入国境线要交验护照

穿过太阳或风暴雨或晴热或冷悉听尊便

暂时的一切都是暂时的座位是暂时的时间是暂时的

这个航班是暂时的这个邻座是暂时的

上帝是暂时的单位是暂时的职业是暂时的

妻子和丈夫是暂时的时代是暂时的活着是暂时的

还有更好在前面更好的位子更好的伙食

众所周知更好的日子更好的家都在前面

“焦虑的羽毛为了投奔天空拍卖了旧巢”

一切都在前面马不停蹄的时间中

是否有完整的形式抱一而终?

是否还有什么坚持着原在树根石头河流古董?

大地上是否还容忍那些一成不变的事物?

过时的活法开始就是结束

它必然是向后看的鸟的种族

飞行并不是在事物中前进

天空中的西绪弗斯同一速度的反复

原始而顽固的路线不为改朝换代的喧嚣所动

永恒的可见形式在飞机出现之前

但远远地落后了它从未发展它从未抵达新世界

过去孔子和学生驱车周游

在通往宫廷的路上下地步行遇见了停着的老子

遇见造鼎的国家遇见青铜之城

遇见美人南子最后智者停下来

向一棵千年如一日的柏树

学习生活温故知新

但现在让我们正视这架空心的波音飞机

八千里路云和月没见着一只蚊子

十二次遇见空姐五次进入卫生间共享的气味

至少有八个国家的大便在那里汇合

乘客产自不同粮食的肚子都被同一份菜单搞坏了

现在要耐心地等一等守在门外的是玛丽

里面的小子是黑田一郎他是我们的尿路结石

“楼阴缺阑干影卧东厢月东厢月一天风露杏花如雪

隔烟摧漏金虬咽罗帷黯淡灯花结灯花结片时春梦江南天阔”

一些破损的繁体字对应着下面没有幽灵的新城

“类似伦敦的郊区。”白磁砖的皮肤玻璃的视力铁栅栏划出的生命线

哦故乡发生了什么事情为何如此心满意足为何如此衣冠楚楚

从未离开此地但我不再认识这个地方

旧日的街道上听不见黄鹂说话

七月十五的晚上再没有枇杷鬼从棺材中出来对月梳妆

谁还会翘起布衣之腿抬一把栗色的二胡为那青苔水井歌唱?

“路漫漫其修远兮吾上下而求索”

过去是死亡苦难战争与革命流血和饥饿

现在是经济起飞面包议会汽车与电视和平鸽与炼油厂

将来是污染和性解放后现代和爱滋病

将来是厌弃汽车保护环境重返大自然提倡步行

预料中的线路我们只是按图索骥的电工

我会掏出来吗?那里离潮湿非常非常遥远

国家的阴道是干燥的杀人的广告布满阳光

在六六年的动物园我向禁欲的猴子学习男性的传统

而一米之外就是帝国的手术台

在学校我进行了体检割去多余的舌头

我看见洗脸毛巾的同时也看见我舅舅

在一张双人床和一座梳妆台之间被捕

我姨妈一生都仇恨她的美貌故国的春天中

当白玉兰在四合院中开放她提着菜刀投奔了广场

挂在樱花中的喇叭震聋了我的耳朵

红色的钢板上我发现了手淫的钻头我蔑视

那些软绵绵的事物我拒绝缩短手指头和一只乳房的距离

我可以想象一把意志搭成的梯子

如何升入云端把太阳取下来挂在物理系的教室里

哦我的硬邦邦的青春一座小型的钢铁厂

“我干的活计是焊接钢板。”

靠着K座的扶手我虚构着青藏高原的现场机舱外面是零下50°

里面是人造的春天而同时在定日的山岗中一位僧侣体验了季风的温度

他下到水中间喝掉河流的一些舌头他与一头豹子说到印度

他的语言因此透明他种植荞面的手多么美好他落后于山上的岩石

“光暗了。”在落日建造的庙宇中他说

在机舱中我是天空的核心在金属掩护下我是自由的意志

一日千里我已经越过了阴历和太阳历越过日晷和瑞士表

现在脚底板踩在 一万英尺的高处

遮蔽与透明的边缘世界在永恒的蔚蓝底下

英国人只看见伦敦的钟中国人只看见鸦片战争美国人只看见好莱坞

天空的棉花在周围悬挂延伸犹如心灵长出了枝丫和木纹

长出了白色的布匹被风吹开露出一个个巨大的洞穴下面

是大地布满河流和高山的脸是一个个自以为是的国家嗳昧的表情

历史从我的生命旁后退着穿越丝绸的正午向着咖啡的夜晚

过去的时间在东方已经成为尸体我是从死亡中向后退去的人

多么奇妙我不是向前面向高处在生长中活着

而是逆着太阳向黑夜向矮小的时间撤退

而我认识的人刚刚在高大的未来死去佤族人董秀英

马桑部落的女人一部史诗的作者日出时在昆明43医院死于肝癌

现在我是有资格谈论死亡的人因为我将要降落的机场死亡尚未开始

在飞机的前方我不认识任何一具由于食管破裂而停下来的躯壳

都惦记着自个的旅行袋心不在焉地看些有字的纸关照着邻坐的女孩

脸孔凑近小圆窗朝机舱外面看看太阳照常升起天空无际无边

一只只想法一致的脑袋晃动在座椅的边缘兴奋地盼着起飞

谁会有如此大逆不道的念头一个烂蘑菇的念头

世界啊你不要离开大地黑夜啊

不要离开那些火把道路啊你不要离开遥远

让我在落后的旧世界里辛劳而死

让我埋在黑暗的大地上让我在昆虫中间腐烂

让我降落的非洲的烂泥浆里尾随着一头长满虱子的豹子

走过爬满蜥蜴和荆棘的岩石

“哦那是诗人的病这样想才会与众不同!

过几分钟再笨重的念头也要飞起来进入失重状态。”

起飞离开暴乱和瘟疫离开多雪的没有煤炭的冬天

旋转在一个长管子的中心红烧的罐头肉

穷诗人的海市蛰楼一座移动的天堂云蒸霞蔚……

离开土著的一切陈规陋习一颗射向未来的子弹

就要逾越时间的围墙就要逾越二流的日子

凭着这张一千美元的机票美好的生活就一览无遗

有人就要用玫瑰去比喻她的母亲

有人就要当上一个纯洁的天鹅饲养员

“我想那美妙的空中定然有美妙的街市

街市上陈列的一些物品定然是市上没有的珍奇”

心比一只鸟辽阔比中华帝国辽阔

思想是帝王的思想但不是专制主义

而是一只在时间的皮肤上自由活动的蚊子

在一秒钟里从俄国进入希腊从大麻到天使

从织布机到磁盘从罗布·葛利耶到康德

从切·格瓦拉到老子我的领域比机器更自由

刚刚离开一场革命的烙铁就在一颗玉米的根部

观察蚂蚁或蚂蚁看到的蚂蚁

我可以在写毕的历史中向前或者退后

犹如将军指挥士兵向清朝以远会见阮籍

在民国的南方转身发现革命的内幕国家的稗史

越过新中国的农场看到工业的胸毛

我可以更改一个宦官的性别废除一个文人的名次

我可以在思维的沼泽陷下去扒开烂泥巴一意孤行

但我不能左右一架飞机中的现实

我不能拒绝系好金属的安全带

它的冰凉烫伤了我的手烫伤了天空的皮

从前女妖的一只歌谣巨人的一只独眼

就可以把流放者的归乡之路延长四十年

英雄在海上经过一场风暴同时也穿越了惊涛骇浪的一生

当王者尤利西斯仰望上苍天似穹窿笼罩四野神的脸露出云端

诸神的飞毯啊令他感动令他敬畏令他恐惧令他跪下来四肢抓着岛屿

肢解时间的游戏依据最省事的原则切除多余的钟点

在一小时内跨过了西伯利亚十分钟后又抹掉顿河

穿越阴霾的布拉格只是一两分钟在罗马的废墟之上逗留了三秒

省略所有的局部只留下一个最后的目标省略彼得堡这个局部

省略卡夫卡和滑铁卢之类的局部省略西斯廷教堂这个局部省略

恒河和尼罗河之类的局部美索不达米雅平原和希腊之类的局部

“因为这些翅膀不再是飞翔之翼只不过是用来拍击空气”

每个人都彬彬有礼笑容可掬不再随地乱吐不再胡思乱想

生命已经在未来的热水带中封闭贵金属的墙壁不透风的试管

消毒完毕作为成品中的一员 你不必再费心或者恶心

“抓紧了啊于是我们冲下去”

牛奶儿童胸肌男子时装少妇快青年和慢老人亮女们的指甲在飞

暖气座椅可以自由调节时间一到配制的营养自动送到

小姐们都是模特儿标准空心的微笑容光焕发

不爱也不恨“先生要茶还是咖啡?

女士,这里有今天的金融时报。”

目标十分明确地面有雷达导航

公主的大脚丫会舒适地进入合脚的水晶鞋

新世界在时间前面恭候着诸位像一位功德圆满的绅士

他会用一把牛肉刀片将你从贫民窟刮下来

再用一把奶油扳手把你在大面包上拧紧

“它寻求什么在遥远的异地?

它抛下什么在可爱的故乡?”

一个人一生可以经历三个时代使用三种辞典

一个城市可以三次成为建筑工地三次天翻地覆

今天有什么还会天长地久?

有谁还会自始自终把一件事情好好地做完?

一座大教堂在安特卫普用了两百年建成

另一座在巴黎在三个王朝的兴亡中施工

无用的天坛高踞中国北方的大野辉煌的琉璃瓦

恍兮惚兮令时间虚无令永恒具象

但另一个天坛谁还耐心去造?

瞧瞧大家在想些什么“我没有时间。”

争分夺秒日异月新一天等于二十年

从右派到左派从破旧立新的造反者

到为家具的式样苦思冥想的小市民

从长辈到不懂事的小孩子都害怕自己过时

与辽阔无关的速度没有未知数没有跋山涉水的细节

所谓飞行就是在时间的快餐中坐着原封不动

静止的旅途不能跑不能躺但可以折叠“我们想着钥匙”

从这一个位子到那一个位子从这一排到那一排

从这一次正餐到另一次正餐从这一次睡眠到下一次睡眠

从这一次小便到另一次小便从这一次翻身到另一次翻身

预订的降落预订的出口预订的风流事与灾难预订的

闲聊和午餐预订的吉利数字和床位预定的感冒和头痛

在预定的时差中被一个高速抵达的夜晚押解入境

当你在国王的领空中醒来忽然记起你已经僵硬的共和国膝盖

B座王大夫是一个好同志原装的副处级五十岁获准外运

小医生一向在大医院做事在星期一想象一朵红红的玫瑰比配制

糖尿病的药剂更得心应手天天对女患者说什么“在远方,

有一座岛屿会唱歌;在远方,红鬃马伏在月亮背上……”

一生都在打听风流韵事扯谎成性的老丈夫

逼着他说假话的黑暗王国不是专制主义是他爱人

一九六六年他没有遇上婊子而是遇上了广场上的女青年

所以他最害怕的事就是柔软他可以想象各式各样的手淫

但他的手已经贡献给组织只能用于不临床的手术

他有些发霉的愿望在阿姆斯特丹他要看看

运河上的妇女就是摸一摸也比寤寐思之要好啊

地面目标接近的时候他脱掉了工作服具体的叛徒

才发现的他的海绵体是有思想的太贵了太贵

从倾向到前列腺隔着五十个荷兰盾

来自过去在一条河流的时间中

我获得了基本的智慧在南方的公寓里

我曾经像道家那样思考想得多说得少

窗外是桉树和柳树树上住着乌鸦天空有白云和乌云

“我欲乘风归去又恐琼楼玉宇高处不胜寒”

犹如列子随着秋天我曾在大地上御风而行

骑着树叶造成的黄鹤降兮北渚落彼洞庭

“高飞兮安翔乘清气兮御阴阳”

约翰的便条上写着布鲁塞尔有两个机场你要在中间的那个下去

陌生的国家我看不出弗莱芒语的机场与汉语的机场有何不同

我只知道天会下雨风会在大地上流动岩石会出现在山上

我只知道河水会流鸟在天空海在水里城市的尽头会出现原野

我只知道出入国境线要交验护照

穿过太阳或风暴雨或晴热或冷悉听尊便

暂时的一切都是暂时的座位是暂时的时间是暂时的

这个航班是暂时的这个邻座是暂时的

上帝是暂时的单位是暂时的职业是暂时的

妻子和丈夫是暂时的时代是暂时的活着是暂时的

还有更好在前面更好的位子更好的伙食

众所周知更好的日子更好的家都在前面

“焦虑的羽毛为了投奔天空拍卖了旧巢”

一切都在前面马不停蹄的时间中

是否有完整的形式抱一而终?

是否还有什么坚持着原在树根石头河流古董?

大地上是否还容忍那些一成不变的事物?

过时的活法开始就是结束

它必然是向后看的鸟的种族

飞行并不是在事物中前进

天空中的西绪弗斯同一速度的反复

原始而顽固的路线不为改朝换代的喧嚣所动

永恒的可见形式在飞机出现之前

但远远地落后了它从未发展它从未抵达新世界

过去孔子和学生驱车周游

在通往宫廷的路上下地步行遇见了停着的老子

遇见造鼎的国家遇见青铜之城

遇见美人南子最后智者停下来

向一棵千年如一日的柏树

学习生活温故知新

但现在让我们正视这架空心的波音飞机

八千里路云和月没见着一只蚊子

十二次遇见空姐五次进入卫生间共享的气味

至少有八个国家的大便在那里汇合

乘客产自不同粮食的肚子都被同一份菜单搞坏了

现在要耐心地等一等守在门外的是玛丽

里面的小子是黑田一郎他是我们的尿路结石

“楼阴缺阑干影卧东厢月东厢月一天风露杏花如雪

隔烟摧漏金虬咽罗帷黯淡灯花结灯花结片时春梦江南天阔”

一些破损的繁体字对应着下面没有幽灵的新城

“类似伦敦的郊区。”白磁砖的皮肤玻璃的视力铁栅栏划出的生命线

哦故乡发生了什么事情为何如此心满意足为何如此衣冠楚楚

从未离开此地但我不再认识这个地方

旧日的街道上听不见黄鹂说话

七月十五的晚上再没有枇杷鬼从棺材中出来对月梳妆

谁还会翘起布衣之腿抬一把栗色的二胡为那青苔水井歌唱?

“路漫漫其修远兮吾上下而求索”

过去是死亡苦难战争与革命流血和饥饿

现在是经济起飞面包议会汽车与电视和平鸽与炼油厂

将来是污染和性解放后现代和爱滋病

将来是厌弃汽车保护环境重返大自然提倡步行

预料中的线路我们只是按图索骥的电工

我会掏出来吗?那里离潮湿非常非常遥远

国家的阴道是干燥的杀人的广告布满阳光

在六六年的动物园我向禁欲的猴子学习男性的传统

而一米之外就是帝国的手术台

在学校我进行了体检割去多余的舌头

我看见洗脸毛巾的同时也看见我舅舅

在一张双人床和一座梳妆台之间被捕

我姨妈一生都仇恨她的美貌故国的春天中

当白玉兰在四合院中开放她提着菜刀投奔了广场

挂在樱花中的喇叭震聋了我的耳朵

红色的钢板上我发现了手淫的钻头我蔑视

那些软绵绵的事物我拒绝缩短手指头和一只乳房的距离

我可以想象一把意志搭成的梯子

如何升入云端把太阳取下来挂在物理系的教室里

哦我的硬邦邦的青春一座小型的钢铁厂

“我干的活计是焊接钢板。”

靠着K座的扶手我虚构着青藏高原的现场机舱外面是零下50°

里面是人造的春天而同时在定日的山岗中一位僧侣体验了季风的温度

他下到水中间喝掉河流的一些舌头他与一头豹子说到印度

他的语言因此透明他种植荞面的手多么美好他落后于山上的岩石

“光暗了。”在落日建造的庙宇中他说

|